Foire aux questions concernant l’énergie d’Hydro-Québec en Amérique du Nord

L’hydroélectricité produite au Québec est-elle à émission zéro ?

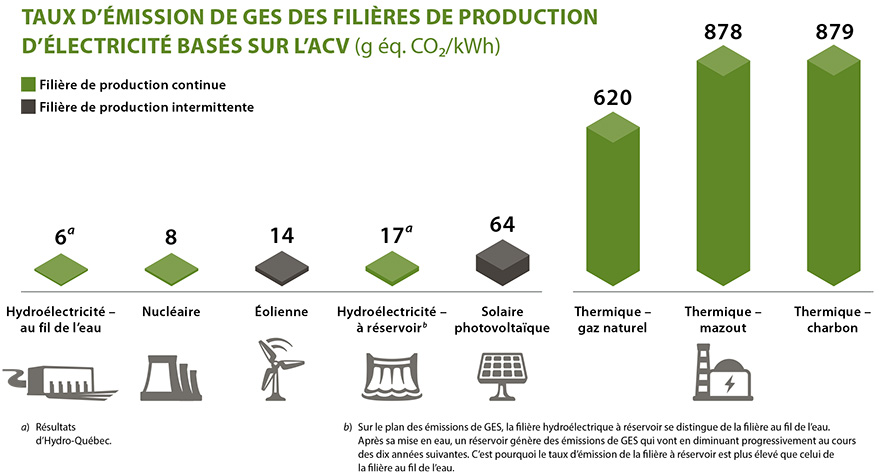

Toute production d’électricité génère une certaine quantité d’émissions de gaz à effet de serre.

L’hydroélectricité québécoise est l’une des filières énergétiques les moins émettrices par kWh produit.

D’après une étude fondée sur une analyse du cycle de vie sur une période de 100 ans publiée en 2014 par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG![]() ), les émissions de GES issues de l’hydroélectricité québécoise sont très faibles :

), les émissions de GES issues de l’hydroélectricité québécoise sont très faibles :

- similaires à celles de l’énergie éolienne ;

- 50 fois moins élevées que celles du gaz naturel ;

- 70 fois moins élevées que celles du charbon.

Parmi les énergies renouvelables et faibles émettrices de GES, l’hydroélectricité est la seule qui bénéficie d’une production continue – toutes les autres sont de sources intermittentes.

De plus, l’hydroélectricité du Québec ne produit aucun rejet toxique ni aucun des polluants à l’origine des pluies acides et du smog.

En savoir plus sur le rôle d'Hydro‑Québec dans la lutte contre les changements climatiques

Quelle quantité d’énergie Hydro‑Québec vend-elle aux marchés hors Québec ?

Hydro‑Québec dispose d’un important volume d’électricité à commercialiser sur les marchés d’exportation, grâce notamment à l’ajout de 5 000 MW de nouvelle puissance installée à son parc hydroélectrique au cours des quinze dernières années. En 2021, les exportations nettes d’Hydro‑Québec ont atteint 35,6 TWh, franchissant la barre des 35 TWh pour la deuxième fois seulement de son histoire.

Les volumes exacts vendus sur les marchés de gros sont fonction des ressources hydrauliques disponibles d’une année à l’autre, de la capacité de transport propre à chaque marché et de la stratégie de vente d’Hydro‑Québec.

L’hydroélectricité québécoise est‑elle bon marché ?

L’hydroélectricité québécoise affiche des prix concurrentiels par rapport à l’électricité produite à partir d’autres sources, y compris des sources propres et le gaz naturel.

Le développement hydroélectrique sous‑entend un financement initial important, mais les coûts d’exploitation permanents sont très bas, ce qui permet de fournir une électricité à un coût très stable et prévisible à long terme. Certaines des installations d’Hydro‑Québec sont en exploitation depuis plus de 100 ans.

L’accroissement des importations d’hydroélectricité québécoise entraîne une réduction de la demande de gaz naturel, ce qui peut contribuer à atténuer la volatilité des prix, surtout l’hiver.

En quoi l’importation d’électricité d’Hydro‑Québec est-elle avantageuse pour les clients de la Nouvelle‑Angleterre ou de l’État de New York ?

L’accroissement des importations d’hydroélectricité en Nouvelle‑Angleterre et dans l’État de New York comporte de nombreux avantages, notamment :

- Réduction des prix de gros de l’électricité sur les marchés d’exportation.

- Atténuation de la volatilité des prix du fait d’une dépendance moins forte à l’égard du gaz naturel.

- Réduction des polluants atmosphériques locaux (SO2, NOX) qui causent le smog et les pluies acides.

L’hydroélectricité est l’une des filières énergétiques les moins émettrices de GES. En outre, les exportations d’Hydro‑Québec vers d’autres marchés remplacent une partie de la production des centrales thermiques, ce qui permet d’éviter des émissions de GES.

En 2019, nos exportations ont permis à nos partenaires des marchés voisins d’éviter l’émission de près de 7 Mt éq. CO₂, ce qui correspond au retrait d’environ 1,74 million de véhicules sur les routes chaque année.

Hydro‑Québec peut-elle livrer de l’électricité à la Nouvelle‑Angleterre pendant l’hiver, période de pointe pour le réseau québécois ?

Même pendant les périodes de pointe au Québec, Hydro‑Québec livre toujours à la Nouvelle‑Angleterre des volumes d’électricité bien supérieurs à ses obligations contractuelles.

Pendant les heures de pointe de l’hiver 2019‑2020, par exemple, Hydro‑Québec a exporté plus de 1 650 MW par heure en moyenne dans cette région.

Même lorsque la demande québécoise a atteint son niveau le plus élevé cet hiver‑là (demande de 36 159 MW le 19 décembre 2019 à 19 h), Hydro‑Québec a livré 1 800 MW par heure à la Nouvelle‑Angleterre. Cette quantité excède de beaucoup les 147 MW de puissance que l’entreprise était alors tenue de fournir à cette région.

Si Hydro‑Québec avait accès à de la capacité de transport additionnelle, elle pourrait livrer davantage d’électricité à la Nouvelle‑Angleterre pendant les périodes de pointe.

Hydro‑Québec a les moyens voulus pour remplir ses obligations contractuelles aussi bien sur les marchés externes qu’envers sa clientèle québécoise. La signature de contrats avec Hydro‑Québec est donc l’une des façons pour les marchés voisins de s’assurer de livraisons garanties.

Hydro‑Québec a-t-elle déraciné des populations autochtones lors de la construction de ses aménagements ?

Hydro‑Québec met tout en œuvre pour préserver les différents types d’usages du territoire, favoriser la poursuite des activités traditionnelles et s’assurer que les populations autochtones bénéficient des retombées économiques des projets. Depuis 1975, Hydro‑Québec a signé plus de 40 ententes avec des nations et communautés autochtones, et est un leader parmi les entreprises canadiennes sur le plan des relations avec ces communautés.

La Société s’assure que les populations autochtones participent à toutes les phases de ses projets. Cette approche suppose l’existence de relations basées sur le respect des intérêts, des valeurs et de la culture des différentes communautés autochtones.

À titre d’exemple, la planification et la construction du complexe de l’Eastmain‑Sarcelle‑Rupert ont été réalisées en partenariat avec les communautés cries. Des efforts particuliers ont été déployés afin de maximiser la participation des maîtres de trappage cris (qui sont responsables de la gestion des ressources fauniques et des activités de récolte) à l’élaboration et à la planification des mesures d’atténuation. De plus, Hydro‑Québec a confié la réalisation de plusieurs de ces mesures aux maîtres de trappage, générant ainsi des retombées économiques additionnelles pour les Cris. Cet engagement actif a permis aux maîtres de trappage de se réapproprier plus rapidement l’usage du territoire, et donc de poursuivre leurs activités traditionnelles.

Le mercure libéré dans les lacs et les cours d’eau représente-t-il un danger pour la santé des populations autochtones ?

Bien qu’il soit vrai que la teneur en mercure dans la chair des poissons augmente après la création d’un réservoir, il s’agit d’un phénomène temporaire bien connu et bien géré. Aucun cas d’empoisonnement au mercure attribuable à la consommation de poisson n’a été répertorié au Québec.

Dans les années 1980, Hydro‑Québec a mis sur pied un programme de recherche avec divers spécialistes réputés pour étudier la question du mercure dans les réservoirs hydroélectriques. Par conséquent, la Société possède une expertise considérable sur le sujet.

Les communautés locales tirent-elles des avantages économiques de ces projets hydroélectriques ?

Hydro‑Québec veille à ce que ses activités d’exploitation et ses projets d’infrastructure profitent aux régions qui les accueillent.

Chaque année, les activités et projets d’Hydro‑Québec génèrent des milliards de dollars en retombées et soutiennent des milliers d’emplois. Les chantiers en cours de réalisation contribuent fortement au dynamisme de plusieurs économies régionales.

Par exemple, entre 2012 et 2016, l’effectif au plus fort des travaux du complexe de la Romaine aura dépassé 2 000 travailleurs, dont la majorité de la région.

La Société a recours à divers mécanismes pour maximiser ces retombées, notamment des clauses contractuelles favorisant la sous‑traitance régionale et la création de comités des retombées économiques régionales.

Les nouveaux projets hydroélectriques en développement au Canada causent-ils des dommages à l’environnement ?

Hydro‑Québec applique les principes du développement durable à toutes les étapes de ses projets, de la planification à l’exploitation, en passant par la réalisation. Pour obtenir le feu vert, chaque projet d’Hydro‑Québec doit satisfaire à trois conditions : la rentabilité, l’acceptabilité environnementale et l’accueil favorable des populations locales.

Hydro‑Québec se préoccupe de la protection de l’environnement depuis 40 ans et fait figure de précurseur dans ce domaine. La Société met tout en œuvre pour atténuer l’impact de ses installations tout au long de leur cycle de vie et pour préserver les usages des territoires touchés par ses activités.

Les projets d’Hydro‑Québec font l’objet d’évaluations environnementales rigoureuses, à l’échelle provinciale et nationale, dans une optique de prévention, d’atténuation et de compensation de leurs impacts.

Par exemple, dans le cas du complexe de la Romaine, le budget lié à l’environnement – études, suivis et mesures d’atténuation – dépassera 320 M$ CA. Hydro‑Québec prévoit entre autres mener un ambitieux programme de suivi qui s’échelonnera jusqu’en 2040… soit 20 ans après la mise en service de la dernière centrale.

Ce suivi permettra de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de veiller à ce que les ajustements nécessaires soient apportés.