La capacité de stockage des Grands Lacs est de 22 950 Gm3 d’eau. Ce volume correspond à celui de plus de six millions de piscines aux dimensions olympiques.

Modernisation du complexe de Beauharnois‑Les Cèdres

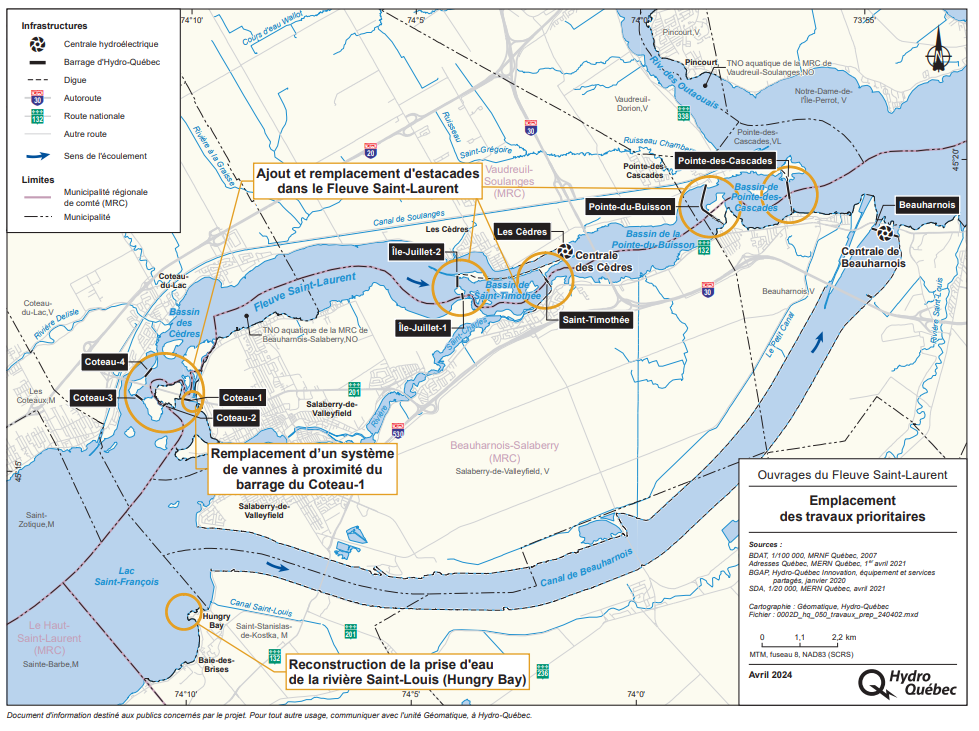

Travaux prioritaires

Les études et investigations ont été réalisées jusqu’à la fin de 2021. En parallèle à cette étape, des travaux jugés prioritaires ont été amorcés sur certains ouvrages.

Consultez les documents ci‑dessous pour en savoir plus sur les travaux planifiés :

Secteur du parc régional des Îles‑de‑Saint‑Timothée

Information sur les travaux en cours à venir.

Secteur des ouvrages du fleuve Saint‑Laurent

- Avis public – Remplacement d’un système de vannes à proximité du barrage du Coteau-1 – Avril 2025 [PDF 528 Ko]

- Info-projet – Remplacement d’un système de vannes à proximité du barrage du Coteau-1 [PDF 1,8 Mo]

- Info-travaux – Ajout et remplacement d’estacades dans le fleuve Saint-Laurent [PDF 415 Ko]

Secteur du canal de Beauharnois

Carte des travaux prioritaires

Téléchargez la carte de travaux planifiés (PDF) [PDF 658 Ko]

Pour découvrir plus en détails les différents ouvrages qui composent l’aménagement, cliquez sur les points d’intérêt sur la carte ci‑bas.

Infrastructure

-

Digue

Digue -

Centrale

-

Barrage

-

Canal

-

Digue

-

Écluse

Limites

-

Municipalite

Municipalite -

Municipalité régionale de comté (MRC)

Municipalité régionale de comté (MRC)

Légende

Infrastructure

-

Digue

Digue -

Centrale

-

Barrage

-

Canal

-

Digue

-

Écluse

Limites

-

Municipalite

Municipalite -

Municipalité régionale de comté (MRC)

Municipalité régionale de comté (MRC)

Centrale de Beauharnois

La centrale de Beauharnois est une centrale hydroélectrique au fil de l’eau construite en trois phases entre 1929 et 1961. Au cours de cette période, grâce à sa puissance installée de 1 643 MW, elle devient la plus grosse centrale du Canada ! Aujourd’hui, ses 36 groupes turbine-alternateur d’une puissance installée de 1 912 MW la classent au cinquième rang de l’ensemble des centrales du Québec et au premier rang de ses centrales au fil de l’eau. Hydro-Québec est devenue propriétaire de la centrale de Beauharnois en 1944, lors de la première phase de la nationalisation de l’électricité au Québec

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : La centrale de Beauharnois

-

Vue aérienne pendant la construction de la première phase de la centrale de Beauharnois, qui s’est étendue de 1929 à 1932. -

Phases 1 et 2 de la centrale de Beauharnois. La deuxième phase a été construite entre 1948 et 1951 -

Phases 1, 2 et 3 de la centrale de Beauharnois, telle que nous la connaissons aujourd’hui. La troisième phase a été construite entre 1956 et 1961

Centrale des Cèdres

Elle est la deuxième pour l’âge (après la centrale de Shawinigan-2, construite en 1911) parmi les centrales hydroélectriques qu’exploite Hydro-Québec et la première à avoir résulté de l'alliance entre la Shawinigan Water & Power et la Montreal Light, Heat & Power. Au moment de sa mise en service, elle était la plus puissante installation du Québec avec 74,8 MW. Sa puissance installée est aujourd’hui de 113 MW.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : La centrale des Cèdres

-

Travailleurs à l’œuvre en 1913 -

Travaux de construction de la centrale des Cèdres en 1913 -

Bâtiment de la centrale des Cèdres, érigé en 1914 -

Vue aérienne de la centrale des Cèdres telle que nous la connaissons aujourd’hui

Barrage du Coteau-1

Ce barrage construit en 1933 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company est l’un de quatre barrages du Coteau ayant pour principales fonctions de maintenir le niveau du lac Saint-François et de favoriser l’acheminement de l’eau vers le canal de Beauharnois et le canal d’amenée de la centrale des Cèdres.

- Longueur : 320 m

- Nombre de vannes: Il compte 20 pertuis dans lesquels se trouvent 18 vannes. Deux pertuis ont été condamnés avec des poutrelles de béton.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le Barrage du Coteau-1

-

Vue de l’amont vers l’aval du barrage du Coteau-1, avec le pont Monseigneur-Langlois

Barrage du Coteau-2

Ce barrage construit en 1934 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company est l’un de quatre barrages du Coteau ayant pour principales fonctions de maintenir le niveau du lac Saint-François et de favoriser l’acheminement de l’eau vers le canal de Beauharnois.

- Longueur : 130 m

- Nombre de vannes : Ses huit vannes ont été bétonnées au cours des années 1990.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le Barrage du Coteau-2

-

Barrage du Coteau-2

Barrage du Coteau-3

Ce barrage construit en 1940 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company est l’un de quatre barrages du Coteau ayant pour principales fonctions de maintenir le niveau du lac Saint-François et de favoriser l’acheminement de l’eau vers le canal de Beauharnois et le canal d’amenée de la centrale des Cèdres.

- Longueur : 270 m

- Nombre de vannes: 16

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le Barrage du Coteau-3

-

Vue de l’aval du barrage du Coteau-3. À droite, on aperçoit le barrage du Coteau-4.

Barrage du Coteau-4

Ce barrage construit en 1943 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company est l’un de quatre barrages du Coteau ayant pour principales fonctions de maintenir le niveau du lac Saint-François et de favoriser l’acheminement de l’eau vers le canal de Beauharnois. Il s’agit d’un ouvrage de retenue complémentaire aux trois autres.

Longueur : 900 m

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le Barrage du Coteau-4

-

Barrage du Coteau-4. À gauche, on aperçoit le barrage du Coteau-3 vu de l’aval

Barrage de l’Île Juillet-1

Ce barrage construit en 1940 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company sert à augmenter le débit passant par le canal d’amenée de la centrale des Cèdres et à rétablir les niveaux d’eau entre les rapides du Coteau et cette centrale.

- Longueur : 91 m

- Nombre de vannes: 5

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de l’Île Juillet-1

-

Le barrage de l’Île Juillet-1 est situé en rive droite. On aperçoit le barrage de l’Île Juillet-2 en rive-gauche

Barrage de l’Île Juillet-2

Ce barrage construit en 1941 par la Beauharnois Light, Heat and Power Company sert à augmenter le débit passant par le canal d’amenée de la centrale des Cèdres et à rétablir les niveaux d’eau entre les rapides du Coteau et cette centrale.

- Longueur : 150 m

- Nombre de vannes: 9

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de l’Île Juillet-2

-

Barrage de l’Île Juillet-2 vu de l’amont vers l’aval. On aperçoit le barrage de l’Île Juillet-1 en rive droite

Barrage de la Pointe-des-Cascades

Comme les barrages de Saint-Timothée et de la Pointe-du-Buisson, ce barrage construit en 1964 par Hydro-Québec a été aménagé dans le but de créer des plans d’eau pour répondre aux préoccupations des riverains et redonner au fleuve un aspect s’apparentant à son apparence d’origine.

Le barrage mesure 1 721 m de longueur et comprend un évacuateur de crues avec quatorze vannes, un déversoir de deux sections situées de part et d’autre de l’île des Cascades (de 518 m et de 210 m) et une écumoire, près de la rive droite, qui maintient un débit écologique en aval de l’ouvrage.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de la Pointe-des-Cascades

-

Barrage de Pointe-des-Cascades vu de l’amont

Barrage de la Pointe-du-Buisson

La construction des barrages de la Pointe-du-Buisson (1960-1962), de la Pointe-des-Cascades (1964) et de Saint-Timothée (1971) reflète la volonté de créer des plans d’eau permettant des usages récréotouristiques entre Saint-Timothée et la Pointe-des-Cascades et plus précisément entre les barrages de l'île-Juillet et le lac Saint-Louis.

Le barrage mesure 1 588 m de longueur et comprend trois sections : un évacuateur de crues, un déversoir et une écumoire. L’évacuateur de crues mesure 215 m de longueur et compte 14 vannes. Le déversoir, en rive gauche, mesure 457 m. L’écumoire comprend deux vannes et assure le maintien d’un débit écologique en aval de l’ouvrage.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de la Pointe-du-Buisson

-

Barrage de la Pointe-du-Buisson vu de l’aval

Barrage de Saint-Timothée

La construction des barrages de la Pointe-du-Buisson (1960-1962), de Pointe-des-Cascades (1964) et de Saint-Timothée (1971) reflète la volonté de créer des plans d’eau permettant des usages récréotouristiques entre Saint-Timothée et la Pointe-des-Cascades et plus précisément entre les barrages de l'île-Juillet et le lac Saint-Louis.

- Longueur de l’évacuateur: 144 m

- Nombre de vannes: 10

- Remblai avec écumoire : 272 m

- Digue en enrochement de 345 m

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de Saint-Timothée

-

Barrage de Saint-Timothée

Digue Structure-1

Cette digue retenant les eaux entre la rivière Saint-Charles et le bassin de Saint-Timothée a fait l’objet de travaux de maintenance au printemps 2020.

Digues du canal de Beauharnois

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Les digues du canal de Beauharnois

-

Les digues du canal de Beauharnois ont été aménagées lors de la construction du canal. Elles sont constituées d’argile en berge ainsi que de matériaux dragués

Digue de la centrale des Cèdres (remblai rive droite des Cèdres)

La digue de la centrale des Cèdres a été construite en 1913 et en 1914 au même moment que la centrale du même nom, de manière à diriger l’eau vers le canal d’amenée pour faire tourner les turbines. La digue fait actuellement l’objet d’un projet de réfection.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : La digue de la centrale des Cèdres

-

Début de la construction de la centrale des Cèdres en 1912

Lac Saint-Louis

Deuxième élargissement du fleuve Saint-Laurent à l’est du lac Ontario, d’une superficie de 148 km2, ce lac se situe en amont de l’île de Montréal. L’eau du fleuve Saint-Laurent sortant des turbines de la centrale de Beauharnois et de l’évacuateur du barrage de Pointe-des-Cascades s'y déversent, de même que deux des quatre émissaires de la rivière des Outaouais.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le lac Saint-Louis

-

Vue du lac Saint-Louis à la sortie des groupes turbine-alternateur des deux premières phases de la centrale de Beauharnois

Lac Saint-François

À la sortie de ce premier élargissement du fleuve Saint-Laurent à l’est du lac Ontario, d’une superficie de 233 km2, l’eau suit le cours naturel du fleuve ou emprunte le canal de Beauharnois.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le lac Saint-François

-

Vue aérienne du lac Saint-François vers l’accès au lit naturel du fleuve Saint-Laurent

Canal de Beauharnois et Voie maritime du Saint-Laurent

Entre les lacs Saint-François et Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent présente un dénivelé de 25 m et un débit moyen de 7 400 m3/s. Pour profiter de ce potentiel hydroélectrique, la Beauharnois Light, Heat and Power Company (BLHPC) a demandé au gouvernement fédéral de lui accorder le droit de dériver une partie du fleuve et d’aménager la centrale de Beauharnois. En 1929, l’entreprise a été autorisée à construire un canal de 25 km de long et de 1 km de large, à condition que sa vocation première soit la navigation de la Voie maritime du Saint-Laurent. Deux écluses sont aménagées en rive gauche de la centrale de Beauharnois pour permettre aux navires de franchir le dénivelé.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le canal de Beauharnois et voie maritime du Saint-Laurent

-

Carte du plan de l’époque pour la construction du canal de Beauharnois

Bassin de la Pointe du Buisson

Ce bassin est compris entre les barrages de Saint-Timothée et de la Pointe-du-Buisson. Par suite de la réduction du débit dans le lit naturel du Saint-Laurent de 1930 à 1960, on a construit des ouvrages pour maintenir des niveaux d’eau répondant aux besoins du milieu, notamment la villégiature. Par ailleurs, la gestion des glaces sur le Saint-Laurent représente un défi chaque hiver, et certains ouvrages ont été conçus pour rester ouverts en période hivernale afin de réduire les enjeux associés à la glace. Leur conception ne permet pas de les exploiter en hiver ; les niveaux d’eau sont donc toujours bas durant cette saison.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le bassin de la Pointe du Buisson

-

Le bassin de la Pointe-du-Buisson se trouve en amont du barrage du même nom

Bassin de la Pointe-des-Cascades

Ce bassin est compris entre les barrages de la Pointe-du-Buisson et de Pointe-des-Cascades. Par suite de la réduction du débit dans le lit naturel du Saint-Laurent de 1930 à 1960, on a construit des ouvrages pour maintenir des niveaux d’eau répondant aux besoins du milieu, notamment la villégiature. Par ailleurs, la gestion des glaces sur le Saint-Laurent représente un défi chaque hiver, et certains ouvrages ont été conçus pour rester ouverts en période hivernale afin de réduire les enjeux associés à la glace. Leur conception ne permet pas de les exploiter en hiver ; les niveaux d’eau sont donc toujours bas durant cette saison.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le bassin de la Pointe-des-Cascades

-

Le bassin de la Pointe-des-Cascades se trouve en amont du barrage de Pointe-des-Cascades

Bassin de Saint-Timothée

Ce bassin est compris entre les barrages de l’Île-Juillet et de Saint-Timothée. Après la réduction du débit dans le lit naturel du Saint-Laurent de 1930 à 1960, on a construit des ouvrages pour maintenir des niveaux d’eau répondant aux besoins du milieu, notamment la villégiature. Par ailleurs, la gestion des glaces sur le Saint-Laurent représente un défi chaque hiver, et certains ouvrages ont été conçus pour rester ouverts en période hivernale afin de réduire les enjeux associés à la glace. Leur conception ne permet pas de les exploiter en hiver ; les niveaux d’eau sont donc toujours bas durant cette saison.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Le barrage de Saint-Timothée

-

Le bassin de Saint-Timothée se trouve en amont du barrage du même nom -

Vue du bassin de Saint-Timothée, à l’aval des barrages de l’Île-Juillet

Écluses de Beauharnois

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Les écluses de Beauharnois

-

Deux écluses ont été mises en service en 1959. La Voie Maritime du Saint-Laurent est la vocation première du canal de Beauharnois

Prise d’eau du canal Saint-Louis (Hungry Bay)

Cette prise d’eau construite en 1929 permet de réguler le débit de l’eau qui emprunte le canal Saint-Louis.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : La prise d’eau du canal Saint-Louis

-

Canal Saint-Louis aujourd’hui. La prise d’eau se situe sous le chemin du canal

Info-projet – Modernisation du complexe de Beauharnois-Les Cèdres

Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour être informé de l'avancement des travaux et des différentes étapes de ce projet.

M'abonner à l’infolettre du Modernisation du complexe de Beauharnois-Les Cèdres