Un parcours archéologique impressionnant

Les travaux archéologiques menés de 1999 à 2017 dans le cadre de la construction du complexe de la Romaine visaient à accroître les connaissances relatives à la présence humaine en Moyenne-Côte-Nord et au centre de la péninsule du Québec-Labrador. Ils reposaient sur des méthodes particulières touchant les aspects suivants :

- la recherche de sites archéologiques à l’échelle de la région ;

- la grande étendue des surfaces fouillées à l’intérieur de chaque site ;

- le nombre élevé de datations permettant l’établissement d’une chronologie fiable.

Sur le plan des connaissances, quatre caractéristiques doivent être retenues :

- la grande ancienneté de l’occupation humaine du bassin supérieur de la Romaine ;

- la diversité des fonctions exercées d’un site à l’autre ;

- la diversité des groupes amérindiens ayant occupé la vallée de la Romaine à un moment ou à un autre ;

- la manifestation de pratiques spirituelles à au moins un site fouillé.

Les méthodes

L’étude du potentiel archéologique (1999) et les inventaires archéologiques qui ont suivi (de 2000 à 2012) ont couvert l’ensemble de la vallée de la Romaine ainsi que tous les lieux où des aménagements étaient prévus (centrales, réservoirs, routes, lignes de transport, aires d’extraction, etc.).

Dès le début du projet, Hydro-Québec a conçu le programme de fouilles (de 2013 à 2017) de façon à couvrir la plus grande superficie possible des espaces occupés. Elle visait à ce que les analyses et les interprétations puissent mener à une connaissance complète des activités pratiquées à chaque endroit. Plutôt que la dimension des sites ou leur contenu en artefacts, ce sont le désir de comprendre l’usage des différents milieux et la volonté de sauvegarder le plus grand nombre de renseignements qui ont guidé le choix des lieux de fouille.

Hydro-Québec a multiplié les datations afin d’assurer un contrôle chronologique à travers l’espace qui est indépendant de la nature des artefacts. L’homogénéité des datations dans la plupart des sites et au sein des différentes couches archéologiques a favorisé l’établissement des événements simultanés. Dans le cas précis du site du peuple de l’ocre (EkCw-004), les fouilles ont fourni un cadre environnemental sur lequel pouvait se greffer la succession des activités et des occupations. En effet, les données réunies ont permis de reconstituer le paléoenvironnement de l’époque et, de là, de mieux comprendre l’occupation, la façon dont ces groupes vivaient autrefois et les raisons qui les ont poussés à s’installer à cet endroit. Ce cadre chronologique a permis de cerner les périodes d’occupation continue et de faire ressortir les discontinuités séculaires de la présence humaine dans la région de la Romaine.

Les méthodes d'un programme archéologique

1. L'étude de potentiel

2. L'inventaire

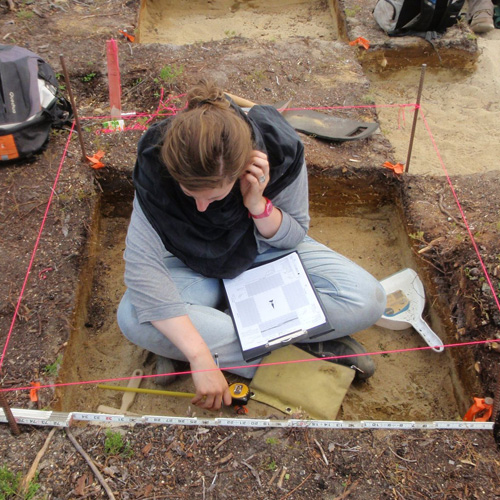

3. La fouille

4. L'analyse des trouvailles

5. La synthèse

Les connaissances

Avant le début des travaux archéologiques associés au complexe de la Romaine, l’ancienneté de l’occupation humaine au centre du Québec-Labrador avait fait l’objet de plusieurs hypothèses, alimentées par les recherches menées dans d’autres secteurs touchés par des aménagements hydroélectriques ainsi que sur la côte du Labrador. Les témoins de ce lointain passé révélés par les récentes fouilles le long de la Romaine n’ont pas provoqué de surprise, mais ils confirment, avec des données solides et irréfutables, cette ancienneté dans la partie centrale du Québec-Labrador, ce qui constitue une première en recherche au Québec.

La fouille étendue des sites a fait ressortir les particularités et la diversité des activités qui y ont été pratiquées. Outre les fonctions domestiques courantes (habitation et traitement des ressources animales et végétales), des activités plus ponctuelles ont aussi été documentées, telles que la taille de la pierre, les travaux de réparation, la chasse spécialisée du castor et la présence en hiver.

En se fondant sur le cadre chronologique, sur la nature des matières premières lithiques et sur la reconstitution d’aménagements particuliers à l’intérieur des sites, les archéologues ont constaté que divers groupes amérindiens ont occupé le bassin de la Romaine à un moment ou à un autre la préhistoire. Cette diversité est directement liée aux mouvements de populations qui ont eu cours à partir du peuplement initial :

- Un groupe pionnier, composé de quelques familles, a exploré le territoire nouvellement accessible après la fonte du glacier.

- Les descendants de ces familles ont formé des groupes qui ont cherché à exploiter les différentes parties du territoire.

Les changements environnementaux survenus à différents moments ont soit réduit les ressources animales et forcé les groupes amérindiens à quitter le territoire, soit au contraire favorisé l’occupation animale puis humaine.

Il est très difficile pour les archéologues de comprendre comment un groupe amérindien de la forêt boréale conçoit le milieu dans lequel il évolue, car les relations symboliques entre les personnes et leur environnement se manifestent de façon davantage orale que matérielle. La mise au jour de sépultures fournit parfois des éléments symboliques liés à l’emplacement de la fosse, à la position du défunt ou à la présence de mobilier funéraire, mais il est rare que la dimension spirituelle puisse être déduite de simples vestiges matériels. Le site EkCw-004 a fourni de tels vestiges, qui, de surcroît, sont très anciens. Ils témoignent d’un lien particulier avec le castor, différent du lien symbolique qui relie les Innus d’aujourd’hui à cet animal. La dimension symbolique rattachée à la couche la plus ancienne du site EkCw-004 peut être associée à la phase pionnière qu’est la découverte d’un territoire. Confrontés à l’inconnu, les explorateurs peuvent trouver de l’apaisement dans le recours à la spiritualité. Alors que le rituel pratiqué au site EkCw-004 l’a été au début de l’occupation de la région, la manifestation symbolique au site du peuple de la terre cuite (ElCw-005) date plutôt de la fin de la période préhistorique. Le bris intentionnel de vases à ce dernier endroit correspond peut-être à la volonté d’un groupe de chasser symboliquement un autre groupe amérindien.

Une vision élargie du passé

L’importance accordée par Hydro-Québec à la sauvegarde du patrimoine archéologique de la vallée de la Romaine avant les travaux d’aménagement du complexe hydroélectrique a permis de recueillir une somme considérable d’information. Les travaux d’archéologie préventive et les fouilles réalisées sur plus de deux décennies ont réuni un impressionnant corpus de données qui enrichit les connaissances ancestrales, les écrits et la mémoire des Innus et des Eurocanadiens ayant vécu simultanément ou à différentes époques dans cette région. L’analyse et l’interprétation de ces données selon une perspective purement innue jetteront un nouvel éclairage sur la façon dont vivaient les ancêtres des Innus dans le Nitassinan.

Quant aux archéologues spécialisés dans l’étude du Nord-Est américain et de la région subarctique, ils profiteront désormais de renseignements inédits touchant aussi bien l’être humain que le milieu. Ils pourront intégrer les occupations qui se sont succédé, pendant plus de sept millénaires, sur les berges accueillantes de la rivière Romaine aux données provenant des autres bassins de la Côte-Nord, du centre du Québec et du Labrador.