Les Innus d’Ekuanitshit suivaient ce trajet traditionnel pour rejoindre leurs territoires de chasse. Il a notamment été décrit par le père Louis Babel, en 1866, ainsi que par Mathieu Mestokosho, un chasseur innu d’Ekuanitshit. De la côte, il fallait remonter la rivière Saint-Jean, puis traverser l’interfluve Saint-Jean–Romaine pour aboutir à la Petite rivière Romaine. En continuant vers le nord le long de la rivière Romaine et en franchissant la ligne de partage des eaux par les lacs de tête et quelques portages, les familles pouvaient atteindre le bassin de la rivière Churchill, au Labrador. Ce trajet était utilisé tant à l’aller qu’au retour.

Le Père Louis Babel, en 1866, et Peter Albert Low, en 1896, ont suivi cet itinéraire qui permettait d’éviter le cours moyen de la Romaine, des plus tumultueux, comme le souligne le père Babel :

J’ai suivi la Romaine jusqu’à 400 miles loin de la mer et nulle part, même dans ses rapides, je ne l’ai trouvé agréable. C’est sans contredit la plus forte rivière de la Côte du Nord de Québec au Labrador. Si elle est belle dans le haut des terres, elle est bien trop loin de l’être proche de la mer où les sauvages ne se hasardent jamais de la suivre ; elle est trop turbulente et ses portages trop difficiles, ils préfèrent la route du Washekamu malgré ses tristes portages.

Washekamu : l’eau est claire, transparente. La route dont il est question désigne le secteur de l’interfluve entre la rivière Saint-Jean et le cours supérieur de la Romaine, emprunté par les Innus pour éviter le long segment difficilement canotable entre la côte et l’emplacement actuel de la Romaine-4.

Tout au long de leur remontée des rivières, les groupes laissaient derrière eux des vivres entreposés dans des caches situées à des endroits stratégiques du territoire. On a d’ailleurs répertorié des caches dans quelques sites archéologiques de la Romaine, dont les sites EiCw-010 (PK 272), EjCw-002 (PK 243), EjCw-005 (PK 236) et EkCw-004 (PK 263).

Les Innus montaient des campements à certains emplacements connus, tels que des lieux ancestraux de séparation ou de rencontre. Ainsi, plusieurs familles pouvaient camper au même endroit avant de se séparer pour atteindre leur territoire familial respectif, où elles passeraient l’hiver. Au printemps, en attendant que les cours d’eau se libèrent des glaces et qu’ils puissent à nouveau se déplacer en canot, les groupes se rejoignaient à un lieu de rendez-vous afin de faire le trajet de retour ensemble.

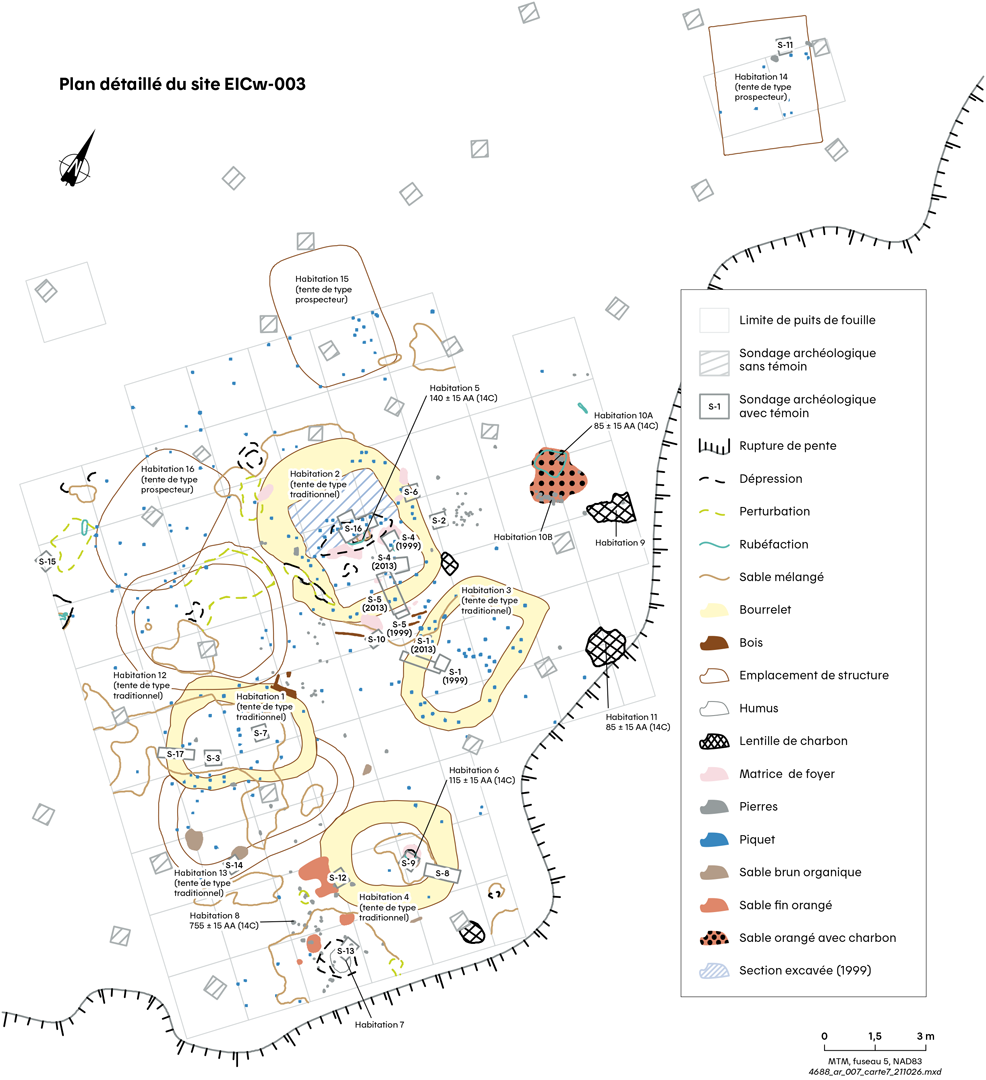

Un de ces endroits, que nous surnommes le site des « familles innues » (ElCw-003), a été occupé 700 ans avant aujourd’hui, puis du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle. Plusieurs familles y ont campé pendant plus d’un siècle, au printemps et à l’automne.

Les âges avant aujourd’hui (AA) sont exprimés en nombre d’années comptées vers le passé à partir de l’année 1950 de notre calendrier.